(公社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

子どもたちが生活環境などに左右されることなく、幅広い「まなび」や豊かな体験活動を通して、主体性や社会性を高めたり、心身を育んだり、自己肯定感を培う機会を得られる環境をつくることを目的とした助成プログラムです。

事業資金の助成に加え、子どもにとって安心・安全な活動を進めるための「子どものセーフガーディング」の研修や取り組みの支援なども行います。

■対象団体

特定非営利活動法人(NPO 法人、認証・認定)、一般法人(非営利型)、公益法人、社会福祉法人、任意団体などの非営利団体。

※法人格未取得でも対象となりますが、申請時点で、過去1年以上活動の実績があることを原則とします。

■対象事業

(1)事業の内容

子どもが遊び・活動や、新しいもの・未知のものに触れたり、まなんだりすることで、子どもの権利保障が期待される事業を募集します。

ここでの「まなび」は、広い意味で使っており、「学習」の場に限定しません。 特に次のような点を重視します。

・世帯の経済状況、障害、言語的障壁、社会的養護などの環境により、まなび・体験の機会が得られにくい子どもを対象としている、もしくは対象に含めていること

・上記対象者がまなび・体験の機会を得られにくい理由や背景を的確にとらえていること

・上記の状況を解消するための具体策があること (例)対象者へ確実に情報を届ける手段の確保、参加へのサポートなど

(2)事業の対象者

子ども(18歳未満)およびその保護者

(3)参加者募集地域および事業実施地域

日本国内。地域の規模・場所は問いません。

■支援内容

▼申請期間

2026年2月20日(金)~2026年4月12日(日) 23:59(申請フォーム送信完了時間)

■【オンライン説明会】※事前申し込み制

2026年3月14日(土)10:00~11:00

▼説明会お申し込み先

https://form.run/@taiken4-info

詳しくはセーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

奇数月最終週に開催!!

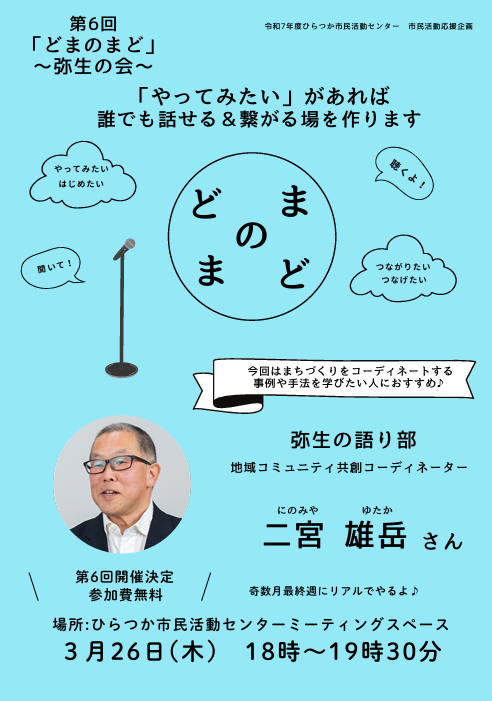

「やってみたい」があれば

誰でも話せる&繋がる場を作ります

「何かやりたい」「まちづくりに興味関心がある」人が地域にはたくさんいます!

場を作り、人を繋ぎ、実現していくためのセンター主催新企画。

5、7、9、11、1月に開催。次回第6回も開催日が決定しました。

話す人も聞く人も、どうぞお気軽にセンターの”土間”にお越しください♪

企画タイトル

「どまのまど ~弥生の会~」

3月26日(木)18:00~19:30

場所:ひらつか市民活動センターミーティングスペース

参加費:無料

語り部:二宮 雄岳 さん 地域コミュニティ共創コーディネーター

<プロフィール>

1966年横浜市出身。24年間の地域金融機関勤務を経て、2014年10月から2024年3月まで岩手県釜石市の復興支援組織「釜援隊」で「地域課題を住民自らの取り組みによる活動で解決につなげる仕組みづくり支援」を担当。「復興公営住宅の自治組織立ち上げ」「住民主体の地域の見守り体制の構築」「中心市街地商店街の再組織化と活性化支援」などに関わり、「官と民、個人と組織、制度と制度、ビジネスとソーシャルなどの“はざま”で価値を創造するコーディネーター」として地域活動を実践。

NPO法人湘南NPOサポートセンターのアドバイザーを務める。2024年9月より地域コミュニティ共創コーディネーターとしてエンパブリックに参画。

最近の探求テーマは「企業団体の事業・組織・財源の一体的成長に向けた伴走支援」。モットーは「自彊不息(自ら強めてやまず)」。

株式会社 エンパブリック HP 株式会社エンパブリック – 望む日常をわたしからつくる。わたしたちでつくる

釜援隊HP 釜援隊|岩手県釜石市の復興・まちづくりを支援する「リージョナルコーディネーター」

リージョナルコーディネーター釜援隊 | 復興・地方創生に外部人材をいかす”釜援隊モデル”

NPO法人 湘南NPOサポートセンター 湘南NPOサポートセンター | 湘南・平塚の特定非営利活動法人

参加料:無料

<プログラム内容>

1開催90分

● 登壇者 “本日の語り部” を紹介 (5分)

● 本日の語り部が “やりたいこと” をテーマに話をする

「土間のど真ん中」 (20分程度)

● 語り部のテーマをベースに参加者全員で聞き話し合う

「輪茶和茶タイム」 (60分程度)

● まとめと次回予告

次回の開催告知と未来の語り部を募り、候補者探し

「〆こん部」 (5分)

● お時間のある方はセンターの土間で交流タイム

<参加申込みについて>

当日飛び入り参加OKですが、

お席(椅子)を準備いたしますので、事前お申込みを是非お願いします♪

ひらつか市民活動センター宛 メール・TEL・窓口のいずれかでお申し込みください。

ひらつか市民活動センター

メール:info@hiratsuka-shimin.net

電話:0463-31-7571

住所:平塚市見附町1-8 開館時間:9時~22時

↑情報拡散大歓迎!みなさんどうぞお越しください♪

中央共同募金会

この助成事業は、医療的ケア児、難病児、重度障がい児(若者も含む)と、その家族を支援する活動(事業)を、資金面から応援する目的で実施します。

本助成は、前田和子様の遺言によりご寄付いただいた資金を原資として、赤い羽根福祉基金助成の冠基金の助成プログラムとして実施するものです。

■助成対象団体

○非営利の活動(事業)展開を目的とする団体を対象とします(法人格の有無は問いません)。

〇団体としての活動(事業)実績が1年以上あり、助成対象活動(事業)の実施体制が整っていることを要件とします。

〇特定の宗教や政治思想を広めることを目的とする団体、反社会的勢力および反社会的勢力と関わりがある団体は対象外です。

■助成対象活動(事業)

「重い病気に向き合う、または重度の障がいのある、または医療的ケアを必要とする、子ども・若者(以下、重症児等と記載)」と、その家族(兄弟も含む)を支援することを目的とした以下の事業・活動を対象とします。

1)重症児等や家族の居場所(通所・宿泊含む)・遊び場・学習の場等を地域に開設または運営する活動(事業)

2)重症児等や家族の孤立防止を目的とした活動(事業)

3)重症児等の学習環境向上や社会体験の機会提供などを目的とする活動(事業)

4)重症児等や家族のレスパイトを目的とした活動(事業)

5)重症児等や家族のピアサポートや交流を目的とする活動(事業)

6)その他、重症児等や家族の支援のために必要と認められる活動(事業)

■助成金額・規模

○1団体あたりの助成上限は300万円とします。

○助成総額は6,000万円を予定しています。

■助成対象期間

2026年4月~2027年3月

■応募締切

2026年3月10日(火)23時59分必着

※初めて応募する場合は、web応募フォーム「e応募」に事前の団体登録が必要になります。

詳しくは赤い羽根共同募金

NPO法人 モバイル・コミュニケーション・ファンド

本助成事業では、子どもたちがより良い未来を迎えられるよう、子どもを取り巻くさまざまな社会課題の解決をめざす活動に加え、生物多様性が保全された豊かな自然を未来の子どもたちにひきつぐことを目的とした環境保全活動を支援しています。

また、人口減少が進む社会においても支援の質を維持しながら活動を持続できるよう、人材育成や資金調達の仕組みづくりなど、組織基盤の強化に取り組む団体についても積極的に支援します。

■助成対象活動

【子ども分野】

<活動テーマ(1)子どもの健全な育成を支援する活動>

不登校・ひきこもりの子どもや保護者への支援、児童虐待への対応、子どもの居場所づくり など

<活動テーマ(2)経済的困難を抱える子どもを支援する活動>

放課後学習サポート、子育てサロン、ヤングケアラーやシングルマザーへの支援、社会的養護退所者の就労支援 など

【環境分野】

<活動テーマ(1)生物多様性の保全を推進する活動>

森林保全、里地・里山づくり、海辺・沿岸での活動、絶滅危惧種の保護や生態調査、野外活動 など

<活動テーマ(2)30by30目標達成に貢献する活動>

・「自然共生サイト」認定制度への申請をめざす活動

(対象地域に生息・生育する動植物調査、認定に向けた体制づくり など)

・「自然共生サイト」認定後の活動ステップアップを目的とした活動

(保全管理の質向上、認定地域の魅力・価値向上、ネットワークづくり など)

■助成額

総額:4,900万円(上限)

【子ども分野】

(1)子どもの健全な育成を支援する活動

1団体あたり上限80万円(2年目以降は上限110万円)

(2)経済的困難を抱える子どもを支援する活動

1団体あたり上限110万円

【環境分野】

(1)生物多様性の保全を推進する活動

1団体あたり上限110万円

(2)30by30目標達成に貢献する活動

1団体あたり上限300万円(1年間で上限150万円まで)

■助成対象期間

子ども分野(1)(2)/環境分野(1):

2026年9月1日~2027年8月31日(単年)

環境分野(2):

2026年9月1日~2028年8月31日(複数年)

■応募受付期間

2026年2月17日(火)~3月31日(火)17時厳守

※助成金オンライン説明会

日時 2026年3月7日(土)

詳しくは、NPO法人 モバイル・コミュニケーション・ファンド2026年度 ドコモ市民活動団体助成事業

(公財)公益推進協会

当財団は、民間の力でつくる「マイ基金」を柱として、篤志家や企業の寄付を有効に活用し、広く一般市民への公益の増進に寄与するため、寄付として受け入れた基金の管理や寄付物品等の展示・公開・管理などの事業を行なっています。

HTM基⾦

当基⾦は、健康で幸せな⼈々の暮らしを守るために設⽴されました。障がいや病気を抱える⼈々やその家族への⽀援となる活動を助成⾦でサポートしていきます。

■対象団体

① 本拠地および活動拠点が⽇本国内にある⾮営利団体であること(法⼈格は不問)

② 団体の活動実績が1年以上であること

※法⼈設⽴から間もない団体は、任意団体時の活動実績と通算して1年以上あれば対象です。

③ 助成⾦受け取り⼝座として団体名義の⼝座を指定できること(任意団体も同様)

④ 政治や宗教活動を⽬的としない団体であること

⑤ 反社会的勢⼒ (暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政

治活動標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団およびこれらに準じるものをいう)ではない、または反社会的勢⼒ と

⼀切関わりのない団体であること

⑥ 団体の活動をホームページ、SNS や会報誌等で公表していること

■対象事業

障がいや病気に悩む⼈々とその家族が抱えている様々な問題に対する医療・福祉上の⽀援事業

■助成額

1件あたり30万円以内

■募集期間

2026年2⽉2⽇(⽉)〜2026年4⽉17⽇(⾦)(※WEB申請 17:00締切)

詳しくは、(公財)公益推進協会 HTM基金

この基金は、不安定な社会情勢やストレスの多い職場環境などの影響で増加する統合失調症などの精神疾患を有する患者の生活支援活動、自殺抑止のための支援活動、家族を自死で亡くした遺族のサポート活動を行う団体に助成を行い、患者の社会復帰や自殺抑制効果を向上させ、遺族との気持ちの分かち合いを深め、互いを思いやる心を大切にする社会の構築に寄与することを目的とします。

■助成対象

(1)助成対象活動 日本国内において実施される活動で、以下の要件のいずれかを満たすもの

① 統合失調症などの精神疾患を有する患者の生活支援活動

② 自殺抑止のための支援活動

③ 自死遺族を対象とする支援活動

④ その他この基金の目的達成に資する活動

(2)助成対象団体 以下の要件を全て満たしている団体

① 上記活動について過去3年以上の実績がある団体

② 営利を目的としない事業を行う団体(法人格は不問)

③ 団体の活動をホームページ、SNS等で公表していること

※国、地方自治体、宗教法人、個人、営利を目的とした株式会社・有限会社、趣旨や活動が政治・宗教・思想・営利などの目的に偏る団体は該当しません。

(3)助成対象期間 2026年7⽉1⽇〜2027年6⽉30⽇((期間内であれば、実施回数や時期は問いません)

(4)対象経費 助成金の使途は、申請する事業活動に伴う経費です。

家賃や通常の人件費等の経常費には使用できません。また、備品のみの購入は助成対象外です。

■助成額

2件程度・200,000円/1件

■募集期間

2026 年2⽉2⽇ 〜2026年4⽉10⽇ (※WEB申請 17:00締切)

詳しくは、(公財)公益推進協会

古の息吹を感じてみませんか?

月例の会合や研修会を行っています。まずは見学にお出でになりませんか。

■例会

3月15日(日) 14:00~ ひらつか市民活動センター

■年会費

2000円

■問合せ

会長 仲野 豊

hguidevol@gmail.com

(社福)NHK厚生文化事業団

当基金は、地域に根ざした福祉活動を展開しているNPOやボランティアグループが、活動の幅を広げるための支援をしています。

福祉にとって厳しい時代が続く今だからこそ、「わかば基金」は地域に芽吹いた活動をもっと応援していきます。

次の2つの方法で、活動を応援します。

なお、1つのグループからの両部門への申請は受け付けませんのでご注意ください。

■支援対象

・地域に根ざした福祉活動を行っているグループ

・任意のボランティアグループまたはNPO法人

■支援内容・金額

1.支援金部門

・国内のある一定の地域に福祉活動の拠点を設け、この支援金でより活動を広げたいというグループ

・1グループにつき、最高50万円

・15グループほどを予定

【対象となる活動(例)】

2.PC・モバイル端末購入支援部門

・パソコンを利用して地域で活発な福祉活動に取り組んでおり、台数を増やすことで、より高齢者や障害者に役立ち、活動の充実を図れるグループ

・1グループにつき、最高10万円を補助

・30グループほどを予定

【対象となる活動(例)】

■受付期間

2026年2月2日(月曜)~3月26日(木曜)必着/郵送のみ

詳しくは、NHK厚生文化事業団

サントリー

子どもから大人へ移行する10代は、心身の発達とゆらぎが交差する複雑な時期です。

社会環境が変化するなか、そのような10代に向き合うNPO等の存在がますます重要になっています。

「サントリー“君は未知数”基金」は、「こどもたちを 見つめる・支えるNPOを応援する」ため、10代の子どもや若者が、自分の未知なる可能性に気づき、それを育んでいくための機会や環境が地域・社会に拡がることを共に目指すNPO等がぶつかる壁を想像し、それを乗り越え、成長・発展するために力になれる存在でありたい、そんな想いを込めて創設しました。

■助成対象団体

○ 思春期世代が、自らの生まれ持った固有の可能性に自然や他者とのつながりの中で気づき、その可能性や、豊かなつながりを育んでいくための機会や環境を地域や社会に広めていく事業や活動に取り組む団体

※本基金では、思春期世代を10代から20代半ばの子ども・若者としています。

○ 法人格を持つ民間非営利団体(特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、社会福祉法人等)

※一般財団法人および一般社団法人は、非営利型のみを対象とします。

○ 年間予算規模:1,000万円以上3億円以下

○ 有給職員:1名以上

※団体の基幹となる事業が確立し、一定の活動実績がある上で次のステージへの成長・発展を目指す段階にある団体を助成対象として想定しています。

※前年度の予算規模が1,000万円未満の団体が申請する場合は、本年度の事業規模が1,000万円を上回ることを申請書類内でご説明ください。

○ 有給職員(フルタイム):1名以上

■助成期間

2026年7月から2028年6月の2年間

■助成期間・金額

1団体あたりの助成金額: 最大1,000万円(申請金額の下限:500万円)

採択団体数:5~6団体(予定)

■公募締切

2026年3月5日(木)正午

詳しくは、サントリー”君は未知数”基金

好評につき第5回目開催!

「やってみたい」があれば誰でも話せる&繋がる場

【どまのまど ~睦月の会~】

「何かやりたい」「まちづくりに興味関心がある」人が平塚にはたくさんいます!

場を作り、人を繋ぎ、実現していくための新企画「どまのまど」。

センターの”土間”にお越しくださった方々の様子をレポートします♪

日時:1月27日(火)18:00~19:30

場所:ひらつか市民活動センター ミーティングスペース

参加者:5名 (+担当センタースタッフ4名,登壇者2名) 合計11名

登壇者(本日の語り部):草木循環Labo 渕田貴寛さん/幸恵さん

★ 本日の語り部が”やりたいこと”の思いの丈を話す 「土間のど真ん中」 ★

草木循環Laboでは自然と暮らしの循環をテーマに、平塚の里山から自然と人が心地よくつながる場づくりを目指した活動を実践し、SNS等を通じて発信しています。

代表の貴寛さんはプロスノーボーダー・会社員・解体屋・ジムトレーナーなど様々な経歴を持つ方で、

副代表である奥様の幸恵さんは素手で触れても安全な自然由来のものだけを使った草木染めの活動を10年以上続けていらっしゃいます。

県外出身のお二人ですが、幸恵さんのお仕事で市内城島地区の地域資源活用による交流型体験の里づくり事業「きじまルシェ」に携わったことが平塚に移住するきっかけとなったといいます。

城島地区内にある築50年ほどの空き家を借り、伸びたままの庭木の伐採や壁・天井・床の張替えなどを都内から通いながらセルフリノベーションを行ってきました。

2021年秋に引っ越してからも住みながらリノベーションを続けてきました。

*リノベーションの様子は草木循環LaboのHPのBLOGからご覧いただけます

また、整備ができず荒れてしまった湧水地・弁天池に再びホタルを呼び込むために地域の人たちと共に取り組む「弁天池再生プロジェクト」は市内の広報誌に掲載された他、平塚市の魅力を発信する番組「ひらつかシングス」でも放送されました。

Laboの活動は全て試行錯誤。成功を求めず、良い悪いのジャッジをせず、「上手くいかないことも経験のひとつとする」という考えのもとで行っているそうです。

現在は耕作放棄地を活用し自然農法を実践する”シェア畑”をはじめ、自然に優しい草木染めや苔玉づくりといったワークショップや、季節の手仕事などを地域内外から随時仲間を募りながら活動しています。

最新情報はこちらで更新されています。

・note 草木循環Labo

・Instagram @jyunkan_labo

★語り部のテーマをベースに参加者全員で聞き話し合う「輪茶和茶(わちゃわちゃ)タイム」★

「ジャッジしない」という考えはどうやって生まれたのでしょう?という質問が上がりました。

貴寛さん曰く、

「ジャッジすると『正しい』と『間違っている』に分離してしまい豊かさが半分になる。」とのこと。

ジャッジしないためには“カワイイ”が魔法の言葉だそうです。

拒まず“カワイイ”と思ってみる。

“カワイイ”と思えると観察できる。

観察できると対処することができる=いい循環が生まれる とのこと。

聞き手の皆さんもなるほど…といった様子で頷いていました。

★まとめと次回予告「〆(しめ)こん部」★

語り部の貴寛さん・幸恵さん、そしてご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

お2人の息の合ったリズミカルなトークが大変楽しい時間となりました🌱

参加の皆さまからの声~アンケート結果より(一部抜粋)~

・どまのような空間が大事だと感じた。とても話しやすかった。

・こういった活動があることを初めて知りました。また参加させていただきたいです。

・リノベーションの写真や作業風景などなど、もっとたくさん見たかったです…!

・こんなにも魅力的な活動があることを全く知らず、平塚の広さを感じました。

この他にもたくさんの感想やご意見を寄せていただきました!

ご参加いただいた皆様ありがとうございます♪

<次回予告>

「どまのまど~弥生の会~」

日時:3月下旬 18:00~19:30

場所:ひらつか市民活動センター ミーティングスペース

語り部:未定

詳細は決まり次第お知らせします!

2026.2. 12 センタースタッフ記

公益財団法人葉田財団

この事業は、社会的養護を必要とする困難を抱えた子どもたちや発達障がいを抱える子どもたちに対

し、心身の成長と自立の支援を行い、これをもって子どもたちの健全な育成に寄与することを目的とし

て、公益財団法人葉田財団(以下、「この法人」とします。)が実施する事業です。この目的に沿った優

れた事業を行う児童養護施設ほかの社会的養護関連施設、及び児童福祉の向上を目的とする事業を行

う公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人の募集を行います。

■助成内容

国募集の助成金の概要

内に所在する児童養護施設や社会的養護関連施設の運営、及び児童福祉の向上を目的とする事業

を行う公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人に、前記1.の事業の趣旨に沿った活動、設備等の充実に必要な資金を助成します。

支援の種類・支援額

1施設あたりの助成金の上限は100万円とし、助成金の総額は1,500万円

対象となる時期

2026 年4月から2027年3月末の間の事業

■応募要件

(1)支援の対象となる団体・資格要件

①主事業として次の事業を行っている公益法人、社会福祉法人、または特定非営利法人。

・国内の児童養護施設や社会的養護関連施設の運営

・社会的養護を必要とする困難を抱えた子供たちに対する心身の成長と自立の支援。

②営利活動・宗教活動・政治活動を主たる事業としていないこと。

③反社会的勢力及び団体ではないこと。

■募集期間

2026 年1月1日(木)~2月27日(金)17:00まで

詳しくは

(公財)日本フィランソロピック財団

当基金は、栄養に配慮した温かい食事を提供できるキッチンカーや、トイレカー、トレーラーハウスなど、国の新制度「D-TRACE」に登録される災害対応車両の購入および普及活動を助成します。日本各地で災害対応車両の活用が広がり、被災者が安心して安全な避難生活を送れるよう後押しします。

■対象事業

日本国内で実施される災害時に支援の担い手となる人材の育成を目的とした地域コミュニティ基盤強化事業

■対象団体

以下の条件を満たす団体

■助成内容

助成総額:最大2,500万円(予定)

1件あたりの助成金額:上限500万円

採択件数:5-10件程度

詳しくは日本フィランソロピック財団

(公財)かめのり財団

日本とアジア・オセアニアの若い世代の交流を通じて、未来にわたって各国との友好関係と相互理解を促進するとともに、その懸け橋となる人材の育成をはかります。本助成事業では、アジア・オセアニアとその出身者を対象に、日本に居住する外国人やその人々が暮らす地域の抱える課題に気づき、その解決に向けた取り組みを支援します。

■対象団体

・NPO(非営利団体。法人格の有無は問いません)、ボランティアグループ、個人であること

・日本とアジア・オセアニアの懸け橋となる活動、または日本とアジア・オセアニア諸国の国籍を含む国内在住者を対象とした取り組みを主な方向性としていること

■対象活動

・地域で暮らす外国人の課題や既存の取り組みに関する調査・分析をもとに、具体的な課題を明らかにした上でその解決に資するための取り組みであること

・活動地域が日本国内であること

・事業実施期間は、2026年4月1日~2027年3月31日であること

・事業の対象者(受益者)に、現在日本に居住しているアジア・オセアニアの国・地域からの在留外国人が含まれていること

・過去にかめのり財団多文化共生地域ネットワーク支援事業の事業助成の採択を受けていないこと

■助成額

1 事業あたり原則として上限100万円

*事業の必要性や内容を審査の上、申請額を増額または減額査定して助成額を決定する場合があります。

■申請期間

2026年1月5日(月)~ 2026年2月10日(火)正午まで

詳細は公益財団法人かめのり財団

新規応募団体対象

(公財)公益推進協会

こどもオポチュニティーズクラブからの寄附を生かし、こどもの心と体の健やかな成長を願い子ども社会に格差のない「平等の機会」を支援する事を目的に設立いたしました。

ものに溢れ情報に溢れた豊かな先進国である我国の7人に1人の子供が学校給食以外の食事を取れないという現実「子どもの貧困」として注視されている昨今。そのような子供たちに食事の提供や学習支援をしている団体に対して助成を行います。

■助成対象

東京都、神奈川県、静岡県(東部)内において活動を行う団体で以下の要件を満たすもの。

1.子どもたちに対して無料または低価格の食事支援活動・学習支援活動を行っているもの

2.過去にこどもオポチュニティーズクラブ基金からの助成を受けていない団体

3.現地取材が可能で活動状況に関する写真の掲載に協力できる団体

(こどもオポチュニティーズクラブのHPにお顔を伏せた状態で掲載します)

4.助成対象期間内に概ね月1回以上の活動を1年以上継続して活動できるもの

助成対象期間は2026年4月1日~2027年9月30日とします

■助成件数 3団体前後

■助成金額 1団体当たり5万円~10万円

■応募期間 2026年1月14日~2月17日 17:00締切

詳しくは、(公財)公益推進協会

(公財)樫の芽会

樫の芽会は、経済的事由により修学が困難な学生に奨学金制度をもって支援し、将来社会にとって有用な人材を育成することを目的に、昭和36年に設立されました。

本活動助成事業は、様々な困難を抱えている子ども達に対してマンツーマン又は比較的少人数で向き合い、高校・大学・専門学校等への進学・卒業を支援している非営利型の活動団体を対象に、学習環境の改善や意欲向上のための活動資金を助成します。

■対象

①高校・大学・専門学校等への進学・卒業を支援する活動団体

(既に当該学習支援活動の実績がある団体)

②現在の活動を拡充して、高校・大学・専門学校等への進学・卒業を支援する活動にチャレンジする意欲のある団体

(団体としての活動は満3年以上あるが、今回、新たに学習支援活動を開始する団体

■助成期間

継続支援:令和8年7月1日から約3年間(令和11年3月31日迄)に行われる活動

* 令和8~9年度は、移行期間のため、従来の単年度助成も実施します。

単年度の助成期間:令和8年7月1日から令和9年3月31日迄

■助成金額のめやす

1件当たり、上限30万円~上限100万円(団体の組織構成等により制限あり)

■募集期間

令和8年1月13日(火)~令和8年2月16日(月)正午です。

詳しくは公益財団法人 樫の芽会

認定NPO法人イーパーツ

イーパーツは、IT・情報化支援をつうじて、非営利団体や市民活動団体をサポートする、認定NPO法人です。

リユースPCを無償で寄贈する活動やシンポジウムの開催等を通して、非営利団体・ボランティア団体・高齢者や障害者グループの支援を目的とする認定特定非営利活動法人です。

▼対象団体

・社会的課題の解決のため、寄贈品を有効に活用して下さる非営利組織。

・NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人(完全非営利)、財団法人など、任意団体も含みます。

※以下の団体は寄贈対象から除かせていただきます。

営利団体、個人、幼稚園から高校までの学校および大学、日本国外に位置する非営利団体、医院、病院 、医療研究機関、政府・行政機関・自治会、政治・労働・宗教団体、寄贈品を再配布する目的の団体

▼寄贈条件

・操作や設定についての知識があることなど、非営利活動に寄贈品を活用できること。

・寄贈を受けた組織のスタッフが利用すること。

・機種やスペックは同クラスのものに変更になる場合があることに同意頂けること。

・寄贈後1ヶ月以内に受領報告をして下さること。

・寄贈後1年後に活用報告をして下さること。

・過去に寄贈を受けた団体は、受領報告に滞りや不備がないこと。

▼寄贈品目と台数

NEC ノートPC VKT16/G-6 計100台(1団体10台まで)

NEC ノートPC VKM24/B-1【ChromeOS】 計30台(1団体10台まで)

ブラザー電話機付インクジェットFAX複合機 MFC-J739DN同等機 計10台(1団体2台)

ブラザーインクジェット複合機 DCP-J928N 計7台(1団体3台まで)

フィリップス液晶モニタ243V5Q 計50台(1団体20台まで)

ELECOMテンキー TK-TCM011BK/RS 計20台(1団体5台まで)

※応募多数等の場合、寄贈数は調整させて頂く場合がございます。

▼ご負担金

・機器によって、ご負担いただく金額が異なります。

・寄贈品を受け取り後、動作確認の上、PayPay銀行もしくはゆうちょ銀行へお振り込み下さい。口座番号、振込額は寄贈決定通知でお知らせします。

▼申請期間

2026/01/13 – 2026/02/16

日頃より、ひらつか市民活動センターをご利用いただき誠にありがとうございます。

2026年2月28日(土)、3月1日(日)各10:00~14:00、第60回崇善公民館まつりが開催されます。

公民館まつりは全館(1階・2階)を使っての開催となるため、下記の日程で会議室・ミーティングスペースがご利用いただけません。

利用団体の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

なお、作業スペース・情報スペースは通常通りご利用いただけます。

窓口にはスタッフがおりますので、会議室のご予約等も承ります。

※当施設は、2019年4月1日、崇善公民館と市民活動センターの合築施設として開館し、市民活動及び地域活動の連携を促進するため、相互利活用・相互交流を進めています。

崇善公民館まつりでも、たくさんの地域の方々や市民活動団体の皆さまとの交流を促進したいと考えております。ご理解賜りたくよろしくお願いいたします。

ひらつか市民活動センターは

2/28、3/1:「たすけ愛文庫」

3/1のみ:「たすけ愛バザー」 にて出展いたします。是非、足をお運びください♪

ひらつか市民活動センター スタッフ一同

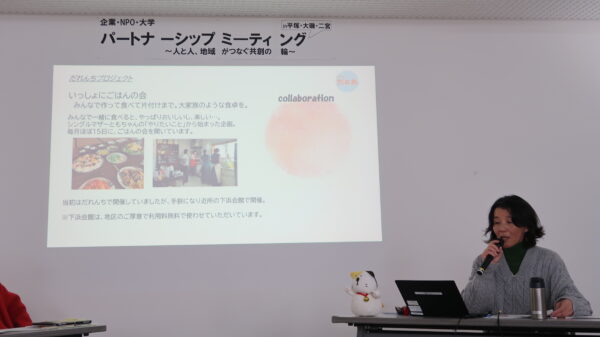

企業・NPO・大学パートナーシップミーティングin平塚・大磯・二宮

~人と人、地域がつなぐ共創の輪~

日時:2026年1月21日(水)14:00~17:00

場所:ひらつか市民活動センター 会議室A,B

参加者:企業4社6名、NPO等18団体21名、教育機関1名、行政6名、オブザーバー3名、計37名

★パートナーシップミーティングとは、神奈川県の「パートナーシップ支援事業」の一環として、中間支援組織と連携することで企業やNPO・大学といった多様な主体のマッチングに繋がる機会を提供する事業です。

神奈川県のパートナーシップ支援事業についてはこちらをご覧ください♪

平塚を会場に3年連続の開催!3年目となる今回は「人と人、地域をつなぐ共創の輪」と題して平塚市・大磯町・二宮町協力のもと実施しました。

〇過去の開催報告はこちらからお読みいただけます!

・令和5年度「子育て環境の充実と地域のつながり」

・令和6年度「地域が育む未来の活力」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【事例発表】

■大磯古道山道つなげ隊(大磯):オダギリ ミホ 氏

人が通らなくなったために使えなくなった山道を整備して復活させる活動をしています。

遊びに行くことが難しかったコロナ禍に大磯の森を楽しんでもらおうと「大磯丘陵里山歩きマップ」を作成した際、今は使われておらず行き止まりになっている山道の存在を知ったそうです。

土の中の水と空気を整える有機土木という工法で道を整備しているため、一度整備した道も定期的な手入れが必要なものの、同じ道を観察し繰り返し整備することで自分の技術の向上が感じられるといいます。

■NPO法人だぁれ(二宮町):橋本 由恵 氏

「だぁれ」には「あなたはだぁれ」という呼びかけと英語の“dare”(挑戦)の意味が込められています。

多世代交流型居場所づくりと自己実現による町づくりをめざし、令和6年に活動をスタート。

空き店舗を使った拠点「だれんち」で誰かのやりたいことをかたちにする「だれんちプロジェクト」、様々な主体と連携・協働・情報共有を行う「地域連携プロジェクト」、地域の人材バンクづくり「人材発掘プロジェクト」の3つの事業を柱として活動しています。

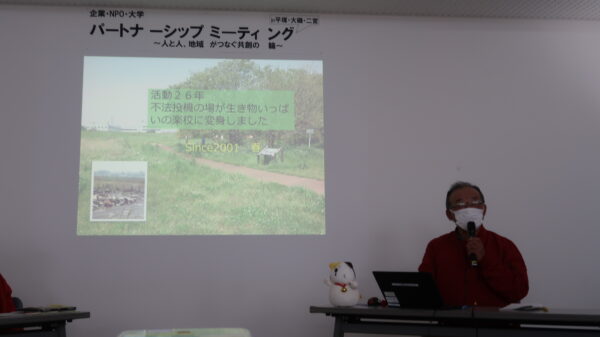

■NPO法人暮らし・つながる森里川海(平塚市):臼井 勝之 氏

駐車場や不法投棄の場となっていた相模川下流域(馬入川)の自然環境を復元し、2001年に「馬入水辺の楽校」として開校しました。

「生きものいっぱい 子どもたちの遊び声が聞こえる楽校づくり」を目標に川の自然の触れ合う場づくりや環境教育活動等を行うフィールドミュージアムづくりに励んでいます。

年間を通して生き物の生息地保全活動や、多くの人が参加するイベント「湘南ピクニック土手の下のSDGs」、写真展や展示会などが行われており、参加延べ人数は2000人を超えているそうです。

【グループディスカッション】

・グループファシリテーター進行のもと、事例発表を踏まえてディスカッションを行いました。

・グループのメンバーを入れ替えて35分×2回実施し、今後の活動や協働・連携に取り組むきっかけの場となりました。

・2回目のディスカッション終了後、事例紹介への感想やディスカッションで挙がった話題について各グループの代表者に発表していただき、全体で共有しました。

【交流会】

閉会後はフリートークの時間とし、参加者同士の交流を図りました。

グループディスカッション及び交流の場では、積極的な名刺交換や情報交換の様子が見られ、今後のつながりやマッチングに期待が持てそうです。

ぜひ連携を進めていきたい、という団体・企業の皆様にはセンターが仲介しますので、遠慮なくご連絡ください。

魅力的な活動を実践事例としてご紹介いただいた3団体の皆さま、

ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました!

2026.2.2 記

(公財)お金をまわそう基金

お金をまわそう基金は、よりよい社会を目指して、NPO 法人などの非営利団体による、社会にある様々な課題に対して行う非営利事業・公益事業に対して助成します。

あらかじめ決まった財源から助成をするのではなく、選考を行って助成の対象となる事業を採択してから、寄付を募集し、集まった金額を助成金として助成先団体にお渡ししています。

申請に関しては助成申請システムを利用しております。申請をされる団体は、必ず期間内に申請用IDの発行申請をしてください。

■申請用ID発行期間

2026年1月26日(月)~2月13日(金)(17時まで)

■申請書受付期間

2026年1月26日(月)~2月28日(土)(当日受付分まで)

■対象となる事業

法人格を持つ非営利団体が行う、当財団が指定する以下の4つの分野における社会課題の解決のための非営利活動・公益事業

①子ども ②地域社会 ③文化・伝統技術 ④スポーツ

■助成金額

助成の対象となる事業を行う上で直接必要となる経費を助成金の上限額とし、助成先団体の決定後、寄付の募集・受付を開始し、寄付受付期間中に集まった寄付金を助成金の額とします。

・寄付受付期間を過ぎて申請額に満たない場合でも、寄付受付期間の延長や不足分の補填はありません。

・助成金の上限額を超えて寄付金を集めることはできません。

詳しくは、(公財)お金をまわそう基金

(公財)パブリックリソース財団

虐待や複雑な家庭環境などにより、安全な居場所を失いながらも、既存の公的支援制度の狭間に置かれ、必要な支援に繋がれない10代の子ども・若者が多数存在しています。

こうした状況に置かれた、特に10代後半の子ども・若者の緊急避難先となる民間の「子どもシェルター」の新設・運営を支援する休眠預金活用事業です。

■助成対象団体

・子どもシェルターが不足する地域で、主に10代後半の子ども・若者を対象とした子どもシェルターの立ち上げを希望する団体または準備会

・過去にシェルターを運営していたが現在は休止中の団体

・児童福祉・社会的養護分野においての支援経験者が2名以上、メンバーとして参画すること

■助成対象事業

・子どもシェルターの開設

・子どもシェルターの運営

・専門的支援体制の構築

・職員・ボランティアの育成

・関係機関との連携強化

■応募締切

2026年2月16日(金)12:00

詳しくは、(公財)パブリックリソース財団

(公財)洲崎福祉財団

洲崎福祉財団は、第一に「社会共同体の中での助け合いの理念」と第二に「資本主義経済における民間資産の、民間の自発的行為による正しい再配分」という二つの理念に基き少数の障害者、並びに障害に対し新しい視点より取組んでいる方々と共に障害者の社会参加の実現に取り組んでいきたいと願っています。

■対象事業

・障害児・者の自立と福祉向上を目的とした各種活動

・障害児・者に対する自助・自立の支援事業

・採択後、令和8年6月1日から申請事業を開始し、令和8年11月30日までに終了する事業

■対象団体

・営利を目的としない次の法人格を取得している団体(公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人(非営利型限定)、社会福祉法人、特定非営利活動法人、認定特定非営利活動法人ほか)

・法人格のない任意団体は、当財団の理念に沿う公益活動において3年以上の継続的な実績と、これを証明する資料があり、且つ今後2年以内に法人化する予定がある営利を目的としない団体であれば対象

・難病患者会については、法人格の有無や活動年数などは不問

■助成金額

半期予算5,000万円

1件あたりの上限金額は以下の通りです。(下限金額はいずれも10万円)

【福祉車両】400万円 ※車椅子等の昇降装置を装備した、車両本体の消費税が非課税の車両

【一般車両】250万円

【物品購入】200万円

【施設工事】300万円

【 その他 】200万円

■受付期間

令和8年1月5日~令和8年2月14日(消印)

詳しくは公益財団法人 洲崎福祉財団

(公財)公益推進協会

当財団では、民間の力でつくる「マイ基金」を柱として、篤志家や企業の寄付を有効に活用し、広く一般市民への公益の増進に寄与するため、寄付として受け入れた基金の管理や寄付物品等の展示・公開・管理などの事業を行なっています。

自然公園等保護基金

故大井敦子様の遺産を活用して、日本国内の自然公園等におけるすぐれた自然環境の保存及び活用に関する実践活動、普及啓発活動等を行う団体に対して、その活動を側面から支援して活動成果の助長奨励の一助とすることで、人間が健康的で豊かな生活を享受できる自然環境の保全に寄与することを目的とします。

■ 助成対象事業

日本国内において実施される事業または活動で、以下の要件をすべて満たしたもの

(1) 自然環境保全のため①から④のいずれかの活動であること

① 自然環境の保全(森林、里地里山、里海の保全・整備等)

② 生物多様性の保全(絶滅危惧種や野生生物の保護や調査、特定外来生物の駆除等)

③ 自然教育・伝承(地域住民や子どもへの環境教育、自然体験、里山文化等の伝承)

④ 被災地における自然環境等の復興

(2) 応募団体が自ら企画・主催するものであること

(3) 継続性かつ発展性がある事業であること

(4) 営利を目的としない事業であること

(5) 他の助成金を受給しないこと

■助成対象団体

以下の要件を全て満たしている団体

(1) 日本国内に活動拠点を有する非営利団体で応募時点で2年以上の活動実績があること

ただし、法人格がない団体(任意団体等)については、5人以上のメンバーで構成され、会則、規約またはそ

れに相当する文書を有し、適正な事業計画・報告書、予算・決算書が整備されていることを条件とします。

(2) 団体の活動をホームページやSNSで公表していること

但し、反社会的勢力とは一切関わっていないこと。活動内容が政治、宗教、思想に偏っていないこととします

■1事業当たりの助成額(1団体の応募は1件まで)

(1) 法人格がある団体(法人設立後2年以上):上限100万円

法人格がある団体(法人設立後2年以上)が自然公園法に基づき指定された自然公園で行われる事業

であり、国や自治体等行政との協働事業を行う場合は1千万円を上限とします。

(2) 法人格がある団体(前身団体がある場合で法人設立後2年未満):上限50万円

(3) 法人格がない団体:上限50万円

■申請期間

2025年12⽉1⽇(⽉)〜2026年2⽉2⽇(⽉) (※WEB申請 17:00締切)

詳しくは公益財団法人公益推進協会

(公財)アイネット地域振興財団

神奈川県内で市民の皆様が行う社会貢献活動は、近年新たに生まれているさまざまな社会的課題に対して大変重要であり、より健全に持続的に展開し社会的役割を果たすことが期待されています。それらの活動を行う団体等を支援・助成することを目的として、2019年3月に財団を設立、2020年1月には公益認定を取得しました。当財団として7年目の助成事業となりますが、よりよい地域社会の発展に貢献する活動を公募し、助成を行ってまいります。

■助成対象団体

神奈川県内に拠点を置き、原則として神奈川県内において社会貢献活動を行なうNPO法人等(特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、任意団体、ボランティア団体等)

■対象活動分野

・子ども、青少年の健全な育成

・教育、スポーツ等を通じた心身の健全な発展

・公衆衛生の向上

・環境保全、整備

・地域社会の健全な発展に関する活動

■対象内容

[事業助成]

2026年4月1日から2027年3月31日までの間に実施、完了する事業や活動に関する費用

[団体助成]

2026年4月1日から2027年3月31日までの間の団体の基盤強化に関する費用

■助成金額

1団体あたり10万円~30万円程度(総額1000万円)。

原則として、申請する事業および団体運営に必要と認められる費用すべてが対象

■受付期間

2025年12月1日(月)~2026年1月31日(土)

詳しくは、(公財)アイネット地域振興財団

(株)三菱食品 これからの100年基金

(公財)パブリックリソース財団

各地域で活動する中堅クラス以上のフードバンクが組織や事業運営体制(資金・人材・情報システム等)の整備を図り、さらなる事業の拡充を図ることを支援します。

「食の支援」において、組織や事業運営体制の整備や新たな仕組み構築を目指す非営利法人を支援対象とします。

■支援対象となる団体

・地域のハブとなることを目指す中堅クラス以上のフードバンク

・フードバンクとしての組織基盤、事業基盤の強化を目指す団体

・地域密着のフードバンクや子ども食堂、フードパントリーと協力関係を持ち、ネットワークの中核として食材や物品、資金の調達から食支援団体への物資提供、支援対象者へ支援サービスが届く事業モデルの構築を目指す団体

■支援対象となる事業・活動・取組みの例

① 組織基盤の強化

人材・組織力、経営・財務力、ガバナンス・コンプライアンス等、活動を支える土台である組織基盤の強化

② 事業基盤の強化

食品の供給元の拡大、新規設備・新規システム導入による配送網の改善強化、行政・企業・地域団体との連携、管理体制の確立等、事業基盤の強化

③ 新規事業の開発

新たな企業連携や地域密着型モデルの確立、デジタル化の推進、新規事業の開発、モデル事業の横展開等

■助成期間

最長3年間(申請団体が申請時に選択)

■助成額

1団体あたり1,000万円を上限とする

■応募期間

2025年12月22日 〜 2026年1月30日 17:00

詳細は、こちらをご覧ください