令和7年度 第3回支援者間交流会―まるごと支援の必要性を学ぶ 第2弾― 「子どもを支える連携支援について」 開催報告(2025/7/10実施)

2025.8.7

第3回支援者間交流会

まるごと支援の必要性を学ぶ 第2弾

「子どもを支える連携支援について」

日時:2025年7月10日(木) 14:00~16:30

場所:ひらつか市民活動センター 会議室AB

参加者:NPO団体、ボランティアグループ支援事業所(子ども、高齢、障がい等)、

平塚市内の包括支援センター・相談機関、地域の福祉関係者等

計35名

講師:特定非営利活動法人 親がめ 理事長 塚原 泉 氏

主催:ひらつか市民活動センター/平塚市社会福祉協議会

2024年6月に第1回、2025年2月に第2回支援者交流会を実施し、今回は第3回目の開催となりました。

本人・世帯の属性に関わらず、どんな複雑な問題でもまるごと受け止め、多機関と連携して支援していく必要性と方法を一緒に考える交流会を企画開催しています。

今回は「子ども」をテーマに、複合的なケースの中にある子どもの課題をどのように発見し、連携しながら、解決に導いていくかを多分野の支援者の方々にお集まりいただき、参加者の皆さんと一緒に考えていきました。

1.講義 (50分)

講師:特定非営利活動法人 親がめ 理事長 塚原 泉 氏

講師の塚原先生はNPO法人親がめの理事長としてご活躍中であり、

横浜市の多機能型地域子育て支援拠点を受託し(19年目)、区と共に協働運営しています。

講義では横浜市における子育て施設間・多職種間・公と民の連携事例をご紹介いただきました。

横浜市18区に設置されている、地域子育て支援拠点の“協働による運営”についてお話いただき、

地域と連携し、顔と顔の見える関係を育み、多様な子育ての“給水所”を増やすことの大切さを伝えていただきました。

<塚原さんが講義の中でお話された事>

1. テーマ“子育ち・子育て”を軸とした、地域力の創出

2. 様々な場と機会を創り、地域との関係を継続していく

上記2点を念頭に置き、様々な年代や立場の人たちが集う“ごちゃまぜの空間”づくりをし、不完全な場をつくり、来る人をお客さんにせず、参加の機会を作ることを念頭に置き、地域のみんなが関われる参加型の拠点にしていくことが、子育て支援の拠点を運営していく上で大事なポイントです。

子育て支援センターのスタッフとの協働、地域づくりでの場に集う方々との協働、

塚原さんが運営する拠点がある横浜市神奈川区との協働、

“協働”に込められている様々なメッセージを、拠点という場で表現していき、

運営していくお話は参加者の皆様が日頃は現場で活動・お仕事していく上でのヒントに

つながっていきました。

講義の合間には同じテーブルのお隣の席の方と、“わかち合いタイム”を設け、

講義内容についての各自の意見や感想をざっくばらんにお話できる時間があり、

会場の雰囲気が大変和やかになりました。

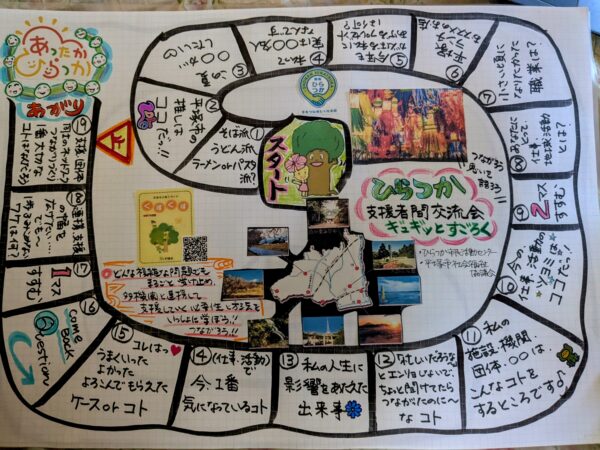

2.グループワーク 「すごろくタイム」 (60分)

塚原先生のお話の後はテーブル毎にグループワークとして、すごろくワークを実施しました。

すごろくワークは、サイコロを振り、サイコロの数の分だけ進んだマスに記載されているお題に従ってテーブル内でトークをしていきます。

今回は支援者間交流会のテーマに合わせたすごろく内のマス目のお題を設定しています。

塚原先生がこれまで開催されたワークショップや講演でとても好評だったすごろくワークを、

今回の支援者間交流会に合わせてアレンジ・作成していただきました。

サイコロを振り、サイコロの目の数のコマを各テーブルごとに進め、コマが止まったマスに記載されているお題にしたがってテーブル内でトークをしていきます。

サイコロを振りマス目を進めていくにつれて、テーブル毎にお話が盛り上がっていき、それぞれの所属している団体や機関について、普段の活動や仕事について、困ったことややりがいについて話し、共有する時間となりました。

<すごろくワークで止まったマス目 (一部紹介)>

・今の仕事・活動のツヨミはココだっ!

・私の施設、機関、団体、○○はこんなコトをするところです♪

・これはっ♡うまくいった、よかった、よろこんでもらえたケースorコト

・支援団体同士のネットワークつながりづくり1番大切なコトはなんだろう

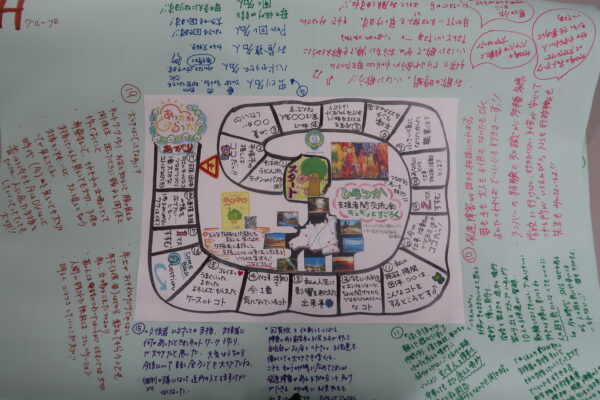

すごろくワークが進んでいくと、各テーブルのすごろくシートには皆さんの意見やアイディアがいっぱいに♪

サイコロを振りマス目が進んでいくにつれて、テーブル毎にお話が盛り上がっていきました。

すごろくをする事で、普段お仕事をしていく中での困った事・やりがいについてのお話が進み、

お顔を合わせてご挨拶するだけでは聞けないような、 “ちょっと踏み込んだ話”や質問ができ、

参加者同士の繋がる場になっていきました。

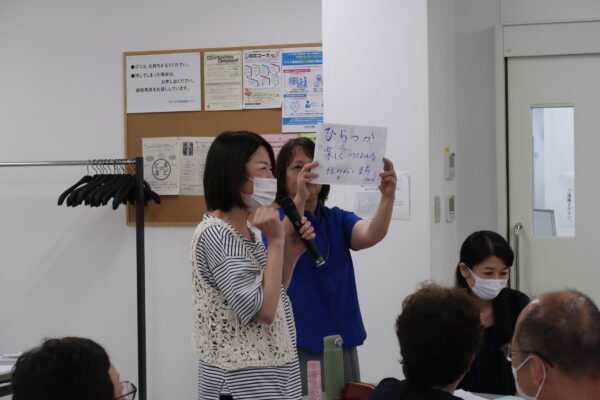

3.ふりかえりとまとめ (30分)

すごろくワークが大盛り上がりして無事にゴールに辿り着いた後は、各テーブルでの振り返りタイムです。

今回の支援者間交流会に参加して、ワークを通じて得た気付きや学んだこと、共感したこと、これからやっていきたいこと等を話し合い、

テーブルごとにキャッチフレーズ的に言葉でまとめ、発表、会場全体で共有しました。

<各テーブルの振り返りキーワード>

・笑うことが大切だと感じました

・楽しくつながる あったかひらつか

・出会い

・ひらつか 楽しくつながる 住みよいまち

・平塚 地域の力!!

・ひらつか 子育て 協働体 つながる!!

・ひらつかの 可能性は 無限大

・連携

という発表がありました。

平塚の地域の力、つながる力、連携する力を改めて感じ、本日の支援者間交流会にご参加いただきました皆様が、

そこから始まる取り組みに向けて、同じフィールドで顔を合わせ、同じ方向を目指していく、

そんなスタートラインが見えてきたようでした。

講師の塚原先生、横浜市での事例紹介や子育て支援についてのお話をいただき、

すごろくワークの実践をありがとうございました。

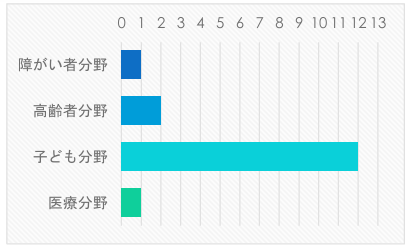

4.アンケート結果について

アンケート回収状況

16件(グーグルフォーム15件 紙1件)/35人参加中/回収率46%

① あなたの所属分野は何ですか。

● 障がい者分野 1

● 高齢者分野 2

● 子ども分野 12

● 医療分野 1

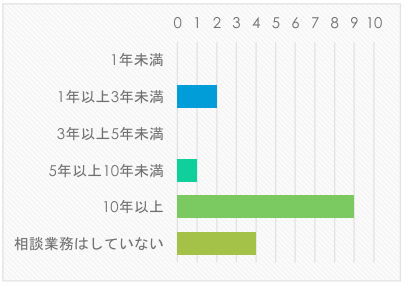

② 相談業務に携わって何年になりますか。

● 1年未満 0

● 1年以上3年未満 2

● 3年以上5年未満 0

● 5年以上10年未満 1

● 10年以上 9

● 相談業務はしていない 4

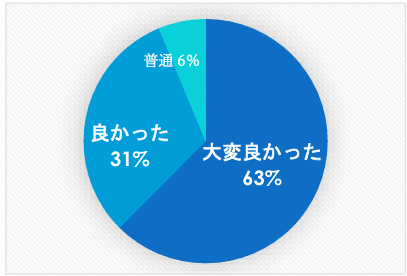

③ 本日の講義はいかがでしたか。

● 大変良かった 10

● 良かった 5

● ふつう 1

● 良くなかった 0

④ 本日の講義は今後の業務に活かせますか。

● 非常に活かせると思う 5

● 活かせると思う 11

● 活かせないとおもう 0

⑤ 本日の研修を受講して、新たに学んだこと、気づいたことを教えてください。(一部紹介、自由記述、原文まま)

・地域と連携して、顔と顔が見える関係作り、ネットワークの構築。

・さまざまな関係機関の方と情報を共有することの大切さを改めて再確認した。

・プロジェクトマネジメントの手法を取り入れてみたり、記録報告の共有シートなどやり方を教えていただいたのでまずはやってみようと思う。

・老人、成人、子どもと領域が区分されがちだが、横浜市のように年齢性別障がいの有無に関係なくみんなが集えるコミュニティがあると良いと感じた。横浜市の例を参考に平塚市でも実現できたら良い。

・不完全な環境の大切さ。

・新たにというよりも再認識ですが、「おばさんの仮面をかぶった身近な人として信頼を得る。」「身近な人はそばによりそうことか大切」ということです。そして私たちの施設でやってきたことは間違っていなかったと思えました。

・子ども一人を救おうとするときには、その子どもが置かれている環境(家庭、地域、学校など)に着目し、とっかかりは非常に小さな一見関係無さそうなことだったりするので、着眼点を養う事が大切。

・その人はその人の専門家である。自分の事は自分が一番よく知っている。相手のことを知ることが相手を理解すること。大事な事に気づけました。

・青い鳥はあなたの中にいると言う言葉。一人一人を尊重して、押し付けがましい援助はしないようにしていきたい。

⑥ その他気づいたことや感想をお書きください。

・ いろいろな立場の視点を大切に繋がる。

・ 多機関の方と顔の見える関係づくりを大切にしていきたい。

・折角、知り合ったメンバー、それぞれがやっている子どもサポートを頭に入れ、紹介したい場では積極的に紹介していきたい。

・いろいろな団体に声かけしやすいようになってきたので、お声かけできるようにしたい。

・行政で決めたことに質問や意見を言っていくことは平塚でも始まったので、よくするために民意を伝えていきたい。

・大人目線での危険回避のサクをつくらない安心出来る居場所づくり。

・ミクロ、メゾ、エクソ、マクロの目をもって活動につなげて行きたい。

・違いがあることを楽しめる自分でいたい。受援力(援助を受ける力)を持つ。様々な問題にぶつかった時に希望を失わないでいたい。

(アンケートコメントより一部抜粋)

本日ご参加いただきました皆様、貴重なお時間を支援者間交流会にご出席いただきありがとうございました。

今回参加された方々が支援者間交流会によってお互いを知り、顔の見える関係となり、今後何かあった時には連絡や情報交換をし合えるような、多機関ネットワークや連携に向けてのウォームアップの会となりました。

次回、第4回支援者間交流会の開催に向けて既に準備を始めております。

テーマは「社会参加支援について(案)」です。

詳細が決まり次第、センターHP等でお伝えいたします。

次回のご参加も是非お待ちしています♪

2025.8.5 センタースタッフ記